2050 탄소중립 달성을 위해 석탄화력발전의 단계적 폐지가 불가피하다는 데에는 사회적 공감대가 형성돼 있다. 문제는 그 이후다.

에너지 공급의 안정성, 전기요금 등 경제적 비용, 재생에너지 확대에 따른 전력망 유연성 확보가 동시에 해결돼야 할 과제로 떠오르면서 원자력과 재생에너지를 둘러싼 정책 선택이 다시 쟁점으로 부상하고 있다.

기후에너지환경부는 지난해 12월 30일과 올해 1월 7일 두 차례에 걸쳐 ‘바람직한 에너지믹스 정책 토론회’를 열고 석탄 이후 전력 구조에 대한 사회적 논의를 시작했다. 이 자리에는 정부, 학계, 산업계, 시민사회 관계자들이 참여해 재생에너지 중심 전환의 한계와 원전의 역할을 둘러싼 입장을 제시했다.

'덕커브' 현상 등 간헐성 이슈...장관도 현실론 제기

김성환 기후에너지환경부 장관은 토론회에서 “전체 전력을 재생에너지로만 공급할 수 있다면 가장 바람직하겠지만, 현재의 기술 수준과 전력 수급 현실을 고려하면 원전의 적정 수준에 대해 이성적으로 접근할 필요가 있다”고 밝혔다. 재생에너지 확대를 기본 방향으로 하되, 전력 안정성을 위해 원전을 일정 부분 활용하는 ‘현실적 조합’을 검토해야 한다는 취지다.

정부는 2030년까지 재생에너지 설비 용량을 100GW 수준으로 확대 목표를 제시하고 있으나 만만치 않은 게 사실이다. 재생에너지원 자체가 갖는 간헐성 한계 때문이다. 맑은 봄이나 가을철 낮 시간대에는 태양광 발전량이 급증하지만 해가 지면 급감하는 '덕커브(Duck Curve)' 현상은 국내도 마찬가지다.

이와 관련 2차 토론회에 참석한 강부일 전략거래소 차장은 "저녁 피크 수요에 대응하기 위해 단시간에 원전 20기에 해당하는 발전량을 증발시켜야 하는 등 계통 운영의 예측 불가능성과 변동성을 극대화해야 한다"고 말했다.

옥기열 전력거래소 본부장은 1차 토론회에서 재생에너지 집중 모델(독일), 원자력과 재생에너지 공존 모델(프랑스), 재생에너지 확대와 차세대 원전을 결합하는 포트폴리오 다각화 모델(미국, 영국)을 사례로 들었다. 세계 각국이 탄소중립과 에너지 안보 목표 아래 각자의 여건에 맞는 에너지 믹스를 추진 중이라는 것이다.

단일 해법은 없다…에너지 전략 놓고 시각차 팽팽

업계에서도 단일 에너지원으로는 대응이 어렵다는 쪽이다. 김무환 SK이노베이션 단장은 "재생에너지를 비롯, LNG와 차세대 원전(SMR) 등을 조합한 실용적 포트폴리오를 고려해야 한다"는 쪽이다.

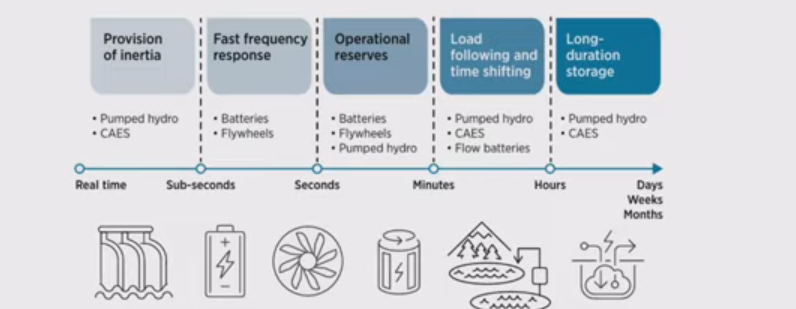

반면 재생에너지 진영은 태양광·풍력 중심의 전환이 장기적으로 가장 지속 가능한 선택이라고 주장한다. 재생에너지 기술 진화가 계속 되고 있는 데다가 원전 안전성 문제는 누구도 확신할 수 없다는 논리다. 에너지 저장장치(ESS)와 전력망 고도화가 병행되면 원전 없이도 안정적 공급이 가능하다는 관점도 힘을 싣는다.

이서해 이컨슈머 대표는 '국민 수용성'을 들며 "소비자들은 재생에너지 확대에 대해서는 크게 공감하고 있지만 전기 요금 상승에는 민감하다"는 점을 거론했다. '깨끗하지만 저렴하고 안정적인 전기'를 중심으로 에너지 논의가 있어야 한다는 것이다.

석탄 퇴출 이후의 전력 체계를 둘러싼 선택이 향후 수십 년간 한국 사회의 에너지 비용과 산업 경쟁력, 기후 대응 성과를 좌우한다. 원전과 재생에너지 중 무엇이 옳으냐의 문제가 아니라, 어느 시점에 어떤 비중이 사회적 비용을 최소화하는가에 유의해야 할 것이다.