현행 제3자 PPA(전력구매계약)는 한전의 역할이 제한적인 만큼 ‘한전 주도의 맞춤형 요금제’ 형태로 전환해야 한다는 목소리가 이어지고 있다.

특히 1,000kW 이하의 소규모 태양광 발전소와 ‘뒤계량(BTM)’ 자원을 집합해 가격경쟁력 있는 요금체계 설계가 관건이 될 전망이다.

사단법인 넥스트와 국제반도체장비재료협회(SEMI)가 공동으로 발간한 보고서 '재생에너지 조달체계, 다음 단계로의 진화'는 국내 재생에너지 조달 체계가 기업들의 RE100(전력 100% 재생에너지 사용) 이행 요구를 충족하기 위해서는 전환이 필요하다고 지적했다.

맞춤형 요금제 필요… 소규모 발전자원 참여 확대 관건

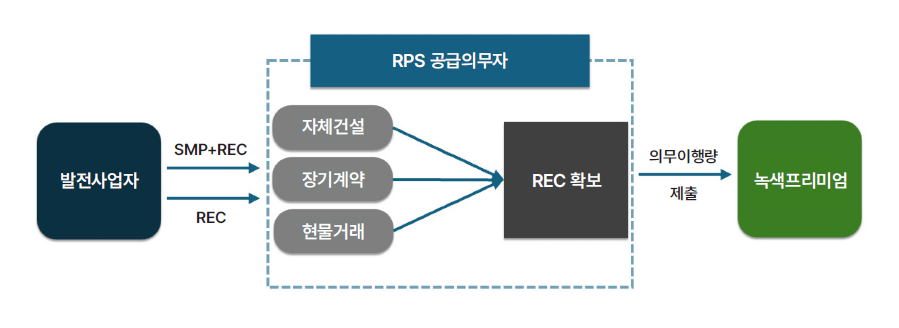

먼저 녹색프리미엄도 일정한 개선이 이뤄져야 한다. 일단 비교적 저렴한 비용으로 재생에너지를 사용할 수 있다는 장점은 있지만, 온실가스 감축 실적 인정과 추가 재생에너지 확대 측면에서는 한계가 있기 때문이다.

보고서는 소비자가 구매한 전력이 어느 지역의 어떤 발전소에서 생산된 것인지 실시간으로 확인할 수 있도록 발전소 단위의 고유 식별 코드(Plant ID) 기반 인증 체계 구축, 발전원·발전시점·발전량 정보를 포함한 디지털 REC(전자 인증서) 시스템 도입 등을 제안했다.

또 월 1천 원·5천 원 단위로 참여 가능한 구독형 상품을 도입해 개인도 ‘탄소중립 전기’ 구매에 동참할 수 있도록 하는 등 소규모·가정용 전력고객을 위한 소액형 녹색프리미엄 상품 출시도 필요하다.

현행 가상 PPA 보완도 시급하다고 진단했다. 전기요금 변동에 대한 헷징(hedging) 기능이 부족해 사실상 장기 REC(공급인증서) 구매 계약 수준에 머물고 있기 때문이다.

보고서는 이를 보완하기 위해 파생상품 기반의 금융기법과 리스크 관리 중개기관을 도입하고, REC 재판매를 허용하는 2차 시장을 조성해야 한다고 설명했다.

가상·직접 PPA 등 시장 신뢰성과 유연성 높여야

보고서는 VPPA를 ‘전력 파생상품 계약(derivative contract)’으로 설계해 전기요금 변동에 대한 헷징(hedging) 기능 부여를 제안했다.

예를 들어, 발전사업자와 기업이 일정 단가로 전력가격을 선도계약(Fixed for Floating Swap) 형태로 체결하면, 기업은 SMP 상승에 따른 비용 리스크를 피하고, 발전사업자는 수익 안정성을 확보할 수 있다.

이어 VPPA 참여기업과 발전사업자 간 신용·가격 리스크를 조정할 전문 중개기관(aggregator) 육성도 중요한 개선 과제로 제기됐다.

직접 PPA 이슈도 과제다. 최근 전기요금 상승과 태양광 단가 하락으로 가격경쟁력을 확보했지만, 계약 경직성, 세제 혜택 부재, 금융 리스크가 여전히 진입장벽으로 작용하고 있어서다.

보고서는 이를 해소하기 위해 △다중 참여자 구조를 허용하는 계약 유연화, △세액공제·손금산입 특례 도입, △정부 보증 및 보험체계 마련을 주문했다. 넥스트와 SEMI는 “제도별 개선이 아니라 전체 조달 체계의 구조적 진화를 추진해야 한다”며 “기업들이 단일 수단이 아닌 포트폴리오 기반으로 에너지를 조달할 수 있도록 정책적 유연성을 확보해야 한다”고 덧붙였다.