"기후위기 대응을 위한 저탄소·탄소중립 사회로의 구조적 변화 즉, 전환은 기업 혼자서 해낼 수 없다."

이 전환은 화석연료 의존 경제에서 저탄소·탄소중립 경제로의 구조적 변화, 그리고 기후 충격에 견디는 회복력 있는 사회로의 이행을 의미한다.

석탄·석유 중심 구조에서 재생에너지와 청정 수소 등으로의 이동(에너지), 고탄소 공정을 친환경 설비와 순환경제 모델로 전환(산업·제조), 기후 친화적 소비 패턴을 촉진해 수요 측면에서도 전환을 뒷받침(사회·소비)하는 등 다각도의 대응을 수반해야 한다.

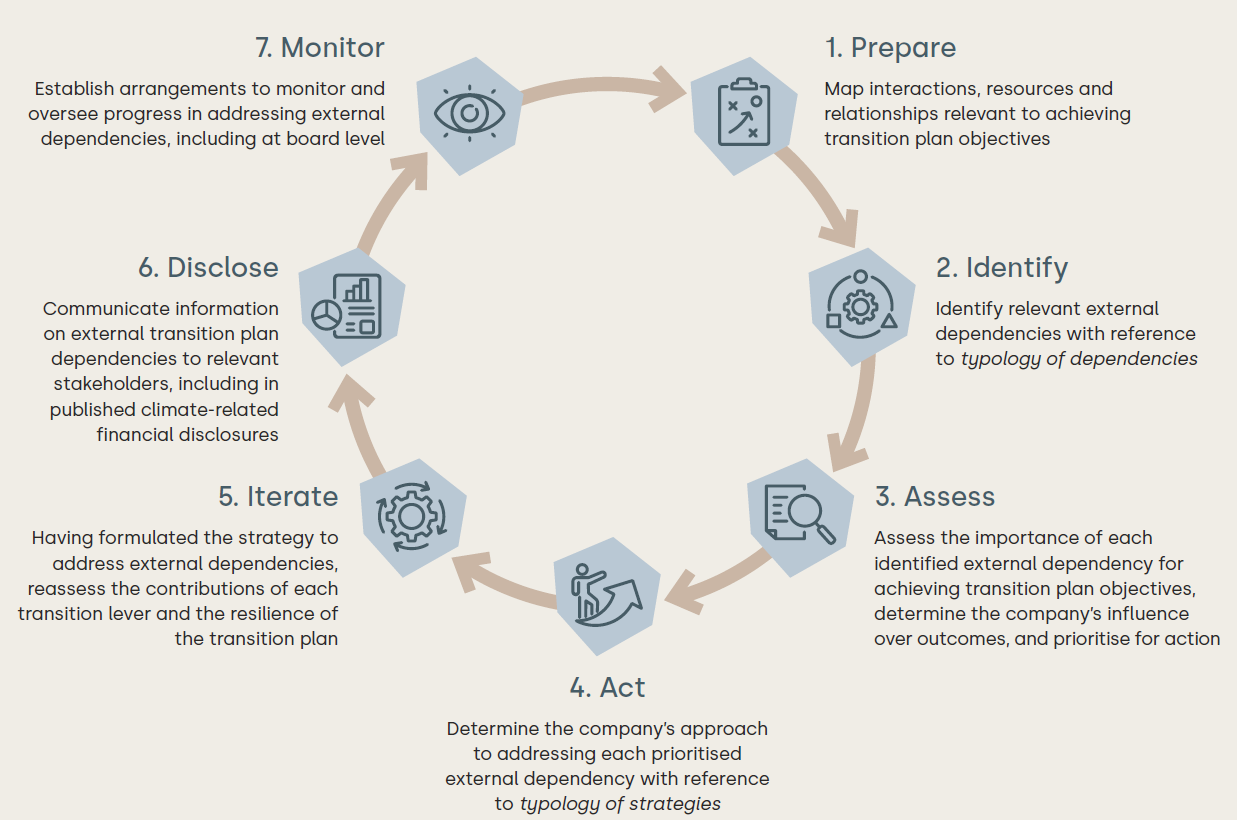

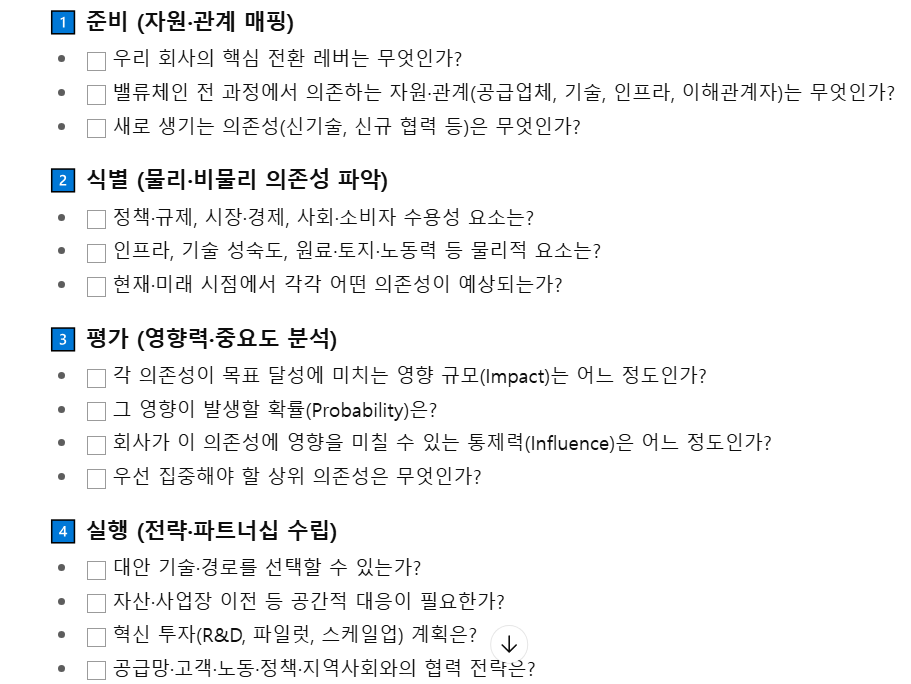

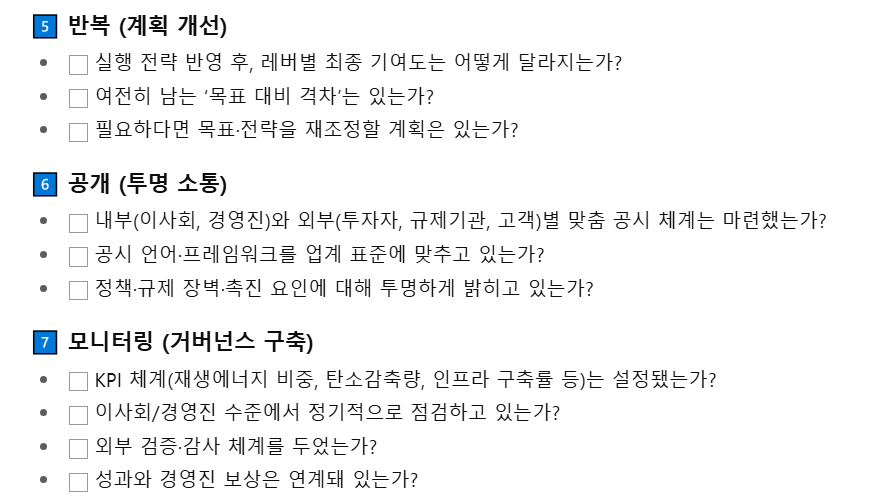

상호의존성에 기반한 7단계 실천 지침

지속가능한 발전을 위한 세계기업협의회(WBCSD)가 펴낸 '전환 계획 의존성에 관한 실용 가이드' 보고서는 "이 모든 과정은 개별 기업이 아니라 경제·산업 전반의 구조적 변화"라며 "기후위기 대응을 위한 저탄소·탄소중립 사회로의 전환은 개별 기업의 문제가 아니라 시스템 전체의 도전”으로 진단했다.

즉, 공급망, 재생에너지 인프라, 소비자 수요까지 모두 맞물려야만 실현 가능하다. 정책·기술·소비자 행동이 얽힌 시스템적 변화이기 때문이다.

보고서는 기업이 이 거대한 변화를 관리하기 위한 7단계 실천 지침을 준비, 식별, 평가, 실행, 반복, 공개, 모니터링 등으로 제시했다.

실제 기업이 맞닥뜨리는 것도 지속적이고 반복적인 상호 의존의 관계에 놓여 있다. 정책·규제 변화는 기업의 직접 통제 밖에 있으며, 정부와의 협력이 필요하다. 또 신기술의 성숙도는 산업 전반의 투자와 협업 없이는 가속화될 수 없다. 소비자 행동 변화는 사회적 캠페인과 교육, 제도적 지원과 맞물려야 한다.

전환 성패, 이해관계자와의 연결이 좌우

결국 기업의 전환 전략의 성패는 공급업체, 소비자, 규제 기관, 정책 입안자 및 기술 준비도 등을 다루는 방식에 달려 있다.

글로벌 기업들은 이 의존성을 전환 촉진의 기회로 활용하고 있다. 글렌코어(Glencore)는 한계저감비용곡선(MACC)을 활용해 감축 잠재력을 수치화, 재무 전략과 연결하고 있다.

2039년 넷제로 목표를 위해 각 사업부의 기여도를 ‘폭포형 구조’로 제시한 유니레버(Unilever), 알루미늄 캔의 ‘순환성’을 핵심 전략으로 삼아 정부·산업과 협력하는 볼 코퍼레이션(Ball Corp.) 등이 대표적이다.

마찬가지로 포스코가 수소환원제철로 전환하려면 국가 차원의 수소 공급망이 뒷받침돼야 하고, 현대자동차가 전기차 대중화를 이끌려면 충전 인프라와 소비자 수용성이 동시에 따라야 한다. SK이노베이션이 배터리 순환경제를 구축하려는 노력 또한 정책적 지원과 글로벌 파트너십 없이는 불가능하다.

집단적 전환을 이끄는 기업 전략 필요하다

기업의 전환 전략이 성공할지 여부는 결국 정책·기술·소비자와의 협력의 깊이가 좌우한다. 공급업체 파트너십, 인력 참여, 건설적인 정책 옹호 등의 행보가 필요하다.

무엇보다 신뢰와 투명성의 가치를 확보해야 한다. 보고서는 "투자자와 규제기관은 점점 더 의존성을 인정하고 관리하는 기업을 신뢰한다"면서 "투명한 의사소통은 전환 전략의 신뢰도를 높이는 핵심 장치"라고 덧붙였다.

국내 기업도 전환 전략을 단순히 비용 절감이나 ESG 평가 지표 충족 차원에서 접근할 것이 아니라, 산업 생태계 전체의 전환력을 끌어올리는 동력으로 삼아야 한다.

개별 기업이 단독으로 추진하기보다는 산업별 연합체를 구성해 공용 인프라를 공동 개발하고, 협력업체를 교육·지원하는 방식으로 ‘집단적 전환’을 설계하는 것이 필요하다. 정부 역시 정책 설계 과정에서 기업·시민사회와의 투명한 대화를 제도화하여 사회적 신뢰를 넓혀가는 해법이 요청된다.