재생에너지, 전기차, 에너지 저장장치, 전력망, 에너지 효율, 그린수소 등 주요 전환 기술에 대한 투자가 빠르게 늘고 있지만, 지역 간·기술 간 불균형이 심화되고 있는 것으로 나타났다.

특히 중국과 선진국이 전체 에너지 전환 투자액의 90%를 가져가는 동안 최빈국(LDC)은 0.22%만을 배분받는 것으로 나타났다.

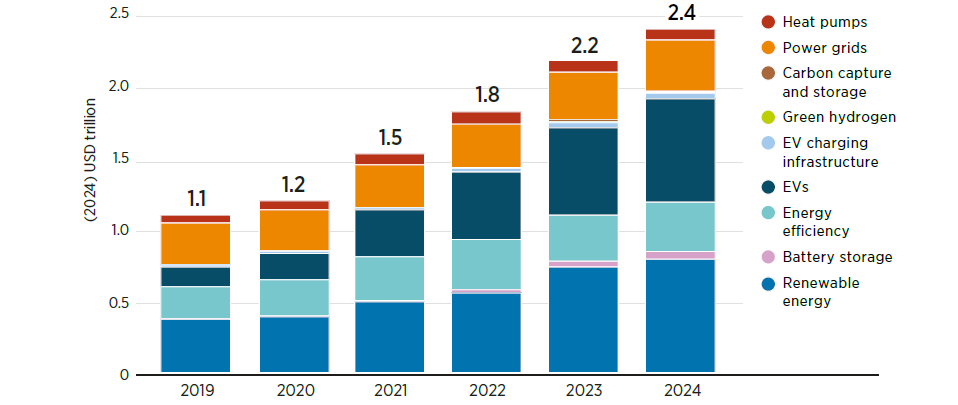

국제재생에너지기구(IRENA)와 기후정책이니셔티브(CPI)가 25일 발표한 보고서 ‘2025년 에너지 전환 금융의 글로벌 현황’에 따르면, 지난해 전 세계 에너지 전환 기술 투자 규모는 2조4천억 달러(약 3,300조원)에 달했다. 2022~2023년 평균 대비 20% 증가한 역대 최대치다.

태양광·전기차가 성장 견인…인허가, 주민수용성 등 걸림돌

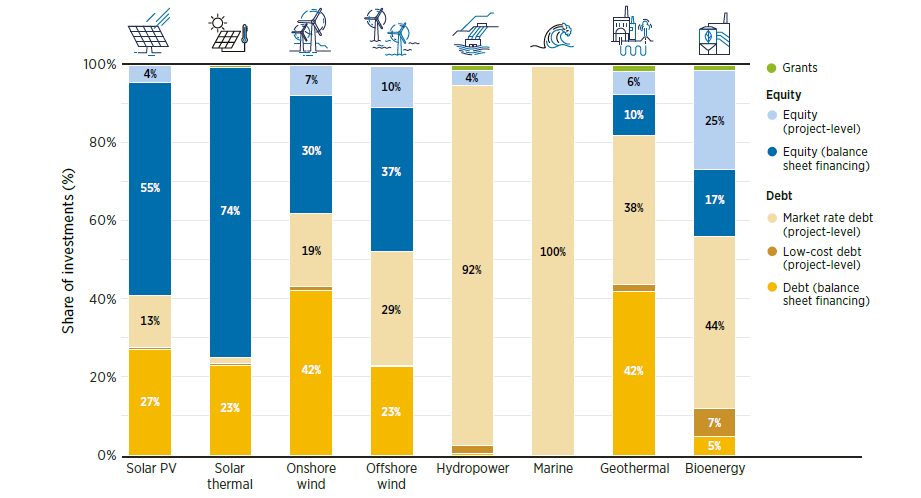

이 가운데 2024년 재생에너지 투자액은 8,070억 달러로 2022~2023년 평균보다 22% 늘었다. 이 가운데 태양광 발전(솔라 PV)이 49% 증가하며 성장을 주도한 반면 육상·해상 풍력과 수력·지열·해양에너지는 필요 수준에 크게 못 미치는 투자를 받는 것으로 분석됐다.

이에 대해 보고서는 “풍력은 인허가 지연, 계통 연계 문제, 주민 수용성 등의 이유로 투자가 막혀 있다”고 지적했다.

에너지 저장장치(배터리) 투자는 540억 달러로 2년 평균 대비 73% 급증했다. 중국, 미국, 독일이 투자를 이끌었고, 칠레·인도·필리핀·남아프리카공화국 등 신흥국에서도 대형 프로젝트가 잇따르며 투자 규모가 두 배 이상으로 뛰었다.

전기차(EV) 분야는 7,630억 달러가 투입됐다. 2020년 4.4%에 불과하던 전기차의 글로벌 승용차 판매 비중은 2024년 22%로 늘었다. 전기차 충전 인프라 투자도 390억 달러로 27% 증가했고, 공공 충전기 수는 전 세계 560만 기 수준으로 확대됐다.

1.5℃ 시나리오에 맞추려면 현재보다 7배 더 투자해야 한다

투자 격차가 가장 큰 분야는 에너지 효율성 부문인 것으로 나타났다. 건물·산업·수송 부문의 효율 투자액은 3,460억 달러로 사실상 제자리걸음을 했다. 보고서는 1.5℃ 시나리오에 맞추려면 에너지 효율 투자가 현재의 7.5배 수준인 연 2조6천억 달러로 증가해야 한다고 지적했다.

전력망(송·배전망) 투자는 2024년 3,590억 달러로 2년 평균 대비 14% 늘었다. 그러나 IRENA는 2025~2030년 사이 연간 6,710억 달러가 필요하다며 “현재 규모의 두 배 가까운 투자가 요구된다”고 분석했다.

보고서는 “최근 발표된 계획을 보면, 향후 송·배전망 지출 증가는 주로 중국과 호주, EU, 일본, 한국, 미국 등 선진국에서 나타날 것”이라고 지적했다.

한국과 같이 전기차 보급, 재생에너지 확대, 전기식 난방(heat pump) 도입을 동시에 추진하는 국가는 대규모 계통 보강이 필수라는 뜻이다. 보고서는 전 세계적으로 1,650GW가 넘는 태양광·풍력·수력 프로젝트가 계통 연계 대기 중이라고 지적하며, “계통 병목이 신규 재생에너지 투자를 가로막는 최대 걸림돌”이라고 경고했다.

공급망 투자도 재편…태양광 공장 ‘급감’, 배터리 공장 ‘폭증’

에너지 전환 공급망 투자에도 큰 변화가 감지된다. 2024년 기준 태양광(PV) 모듈 제조 공장 투자액은 전년보다 72% 줄어든 반면, 배터리 공장 투자는 112% 급증했다.

풍력 나셀 공장 투자는 80% 감소했고, 전해조(그린수소용) 조립 공장 투자는 26% 증가했다. 전체적으로 에너지 전환 관련 제조·채굴 공급망 투자 규모는 1,020억 달러로 전년 대비 21% 감소했다.

지역별로는 중국이 전체 공급망 투자액의 76%를 차지해 압도적이었고, 미국(10%), 유럽(8%)이 뒤를 이었다. 보고서는 “태양광 제조 과잉과 통상 갈등, 관세 부과 등이 PV 투자 급감의 배경”이라며 “반대로 전기차·저장장치 수요 급증으로 배터리 분야 투자는 계속 늘어날 것”으로 내다봤다.

기술 측면에서 태양광·배터리 등 주요 전환 기술은 이미 상용화 단계에 들어섰고, 비용도 지난 10여 년간 급락한 점이 시장에 반영된 셈이다.

‘기술’보다 ‘돈의 방향’이 문제…가장 큰 전환 과제는 금융

그러나 투자 흐름은 여전히 목표와는 어긋난 것으로 평가됐다. 특히 재생에너지 발전투자는 8,070억 달러에 이르렀지만, IRENA 1.5℃ 시나리오에 맞추려면 2025~2030년 연간 1조4천억 달러가 필요하다. 에너지 효율, 전력망, 저장장치, 그린수소 등 다른 분야에서도 투자 규모를 두 배에서 많게는 일곱 배 이상 늘려야 하는 상황이다.

결국 글로벌 에너지 전환에서 가장 큰 방향 전환이 필요한 영역은 기술보다 ‘금융’에 가깝다. 기술은 이미 상당 부분 준비돼 있고 계속 진보하고 있지만, 여전히 화석연료 분야로 향하는 막대한 자본, 중국·선진국에 집중된 투자 구조, 에너지 효율·그리드·저소득국에 대한 만성적 투자 부족이 에너지 전환의 병목으로 작동하고 있기 때문이다.

보고서는 ‘돈의 흐름’을 재설계하는 정책 강화를 주문했다. 무엇보다 공적 금융이 민간 투자를 견인할 수 있도록 보증·저리대출·혼합금융 등을 확충하고, 에너지 효율·그리드·저소득국 프로젝트에 우선 배분해야 한다.

전문가들은 "한국은 정책 금융기관과 연기금, 민간 금융이 재생에너지·계통·효율 투자 비중을 늘리면서, 아시아 신흥국과 최빈국을 향한 녹색 인프라 투자를 확대하는 방향이 요구된다"고 제언했다.